高雅艺术的平民化

随着经济的发展和工业文明的崛起,艺术的传播形式和途径也发生了巨大的变化。影视剧、音乐会、书画展、通俗小说等,这些艺术行为的商业性特点是显而易见的,它们不再仅仅单纯地为了满足高层人士的精神享受为主要目的,而获取更多的经济利益也是这些艺术要重点考虑的因素了。艺术家把其把思考的问题通过或抽象或具象的艺术形式表现出来时,艺术作品就被生命化了,因为在这些作品中存在着另一个世界——一个艺术家精神或灵魂独自考问自己的世界。而这一世界决然不是一个真空世界,因为艺术家的思想,艺术家所经历的思考总代表了这个大社会中的和艺术家一样敏感的人们的思想和追问,也因此,观者会与艺术作品产生共鸣,被作品感动,因为艺术品中其实是社会的影子是某个群体的影子。当商品经济市场产生并最终发展、完备起来时,艺术与市场的关系就十分紧密了。无论怎样,艺术和艺术家的意义总存在于其和现实、历史、传统的相关性之中,我们虽然不必说经济规律强制性地支配着艺术观念与行为。

艺术与环境,艺术与社会的密不可分的联系,是不可否认的在商品时代,艺术家受制于社会功利氛围,在社会经济的压力诱使驱促下,努力使自己的观念合乎公益世界与经济规律,也是极其自然的,今天这个商品经济极其发达的社会里,某些艺术品不是生产以后才会变得流行的,它是为流行才产生的,为了赢得公众,获得市场效应和商业利益才产生的。蒋兆和的《流民图》看到的是农民们流离失所的苦难生活,感受到的是对当时的人民的生活的无限同情,这也是作者的对现实社会的感受和思考。而当我们面对当下的艺术作品时,我们或许会疑惑,甚至会对艺术的概念产生置疑。在当下这个标榜“后现代”的社会里,艺术是“后现代”的,观念是“后现代”的。艺术家不再对那种宏大的政治题材感兴趣,不再关注我们的社会是如何发展,人民该如何生活,一切都自我化了,艺术家关注的是自我的私人生活,是自己的独特思考,还有很多生活中当今社会堕落的年轻一代人的糜烂生活和一些无谓琐事。

当艺术家表现的世界越来越狭小时,艺术品就已经不再是可以被简单理解了的,艺术中所表现的艺术家对当今缺少主流思想引导而引起的社会混杂、青年的消沉、迷茫的忧虑和深刻思考的情绪和观点,这些情绪和观点是跳跃性的也是极为深刻的、个人的,因为或许仅为生活奔波的人无意于顾及和体会到这些细微而又深刻的社会变化,也就不能体会艺术家在艺术作品中隐藏的思想观念,这也导致了现代艺术不能为社会普遍接受和认可。不同社会时期的艺术家表现的艺术世界是如此的不同,当我们静观我们当今所生活的社会时会发现,原来今天的世界原本就是如此,人们对物质的空前追求和精神生活的空虚,导致了社会的“荒诞”与“虚无”。艺术要从生活中找寻表现的题材,艺术家要从生活中寻求创作灵感,艺术家必须面对社会,参与社会,并以高度概括的手法将社会和自己的观点表达出来,这样艺术家所表现的世界还是脱离不了他所在的社会,还是对其所在社会的一种高度的思考。

高雅艺术走向平民化、商业化已经成为不可阻挡的趋势,这一趋势对艺术的发展产生的影响可以说是极其复杂的,需要有个辩证的观点来对待这一趋势。但是社会对艺术的影响从来没有像今天这样强烈。这或许也是人类文明发展到一个高度的原因吧。社会是在向前发展的,艺术作为社会中的一个意识形态产物不可避免要受到其影响,因社会的影响而导致艺术形式的改变,而艺术形式极其题材内容的变化也从一个侧面反映了社会的变迁。所有有关艺术与社会的相互关系的话题,其实是以艺术与社会的相互关系为契机的话语模式和方法论的争论。为什么文化研究是一种比较符合中国实际的文化阐释方法呢?这就先得从何为文化研究说起。

普泛意义上的文化的研究,作为一个专门化的术语,是特指20世纪50年代产生于英国的研究领域,首个正式成立的研究机构是英国伯明翰当代文化研究中心(CCCS)。作为一个研究领域,文化研究的学科性质、研究对象和研究方法都处在变化不定之中,而这正是它的魅力所在,文化研究是一种话语建构,它没有单一的起源,虽然在它起初被命名为文化研究时,我们当中的一些人是持有某种立场,它永远是一个由变化不定的建构组成的系统。它有许多轨迹,许多人都曾经并正通过这些轨迹进入文化研究领域。它是由一系列不同的方法和理论立场建构的,而且所有这些立场都处于争论之中。摆脱了固定的文化定性理论束缚,文化研究为自己开辟出一条既不同于本质主义又不同于反本质主义的研究之路,这就与后现代主义和解构主义保持了距离,文化研究不是主张没有什么本质,而是主张没有超历史的本质。体会到文化研究在坚持开放的理论视野的同时,依然存在着立场和价值尺度。艺术是一种比理性的论证更普遍的语言,世上只有无艺术的社会,而没有无社会的艺术,艺术作为人类的一种意识形态的产物,无不打上人类所在的社会和环境的烙印,一方面,艺术凸显了和表现着社会的发展与变化,但另一方面社会也无时不在地影响着艺术的流变和发展。因此,我们可以说艺术的存在于发展与社会是不可分离的。艺术是社会生活的一种形象反映,这只是一种哲学反映论,一种社会学的理解。艺术若是离开了其所存在的社会,那么艺术也就等于是离开了其生存的土壤,失去了其得以维持生命的源泉和根脉。

艺术存在于社会中,它表现着社会生活、演绎着社会发展动向,而社会也不断地为艺术提供艺术原料,也只有在人类社会环境中艺术才将得以继续存在发展下去和丰富起来。一个特定社会的政治对艺术家的思想观念影响最为显著,但我们也不能忽略社会大环境中的其他因素,如经济、文化、风俗和地理环境等。经济是衡量一个社会繁荣与否的重要尺度。经济的繁荣会给社会带来巨大的物质财富,从而提高人们的生活水平,人们只有满足了自身的衣食温饱问题时,才会有精神上的更高追求。艺术家亦如此,艺术家的生活可以分作两层:一是物质生活,二是精神生活或灵魂生活。物质生活就是衣食住行,精神生活就是艺术。

在经济文化昌盛的盛唐时期,我们的诗人是昂扬积极的,所作的诗歌也是大气磅礴的,如李白的诗歌,我们总能在诗中感受到大唐的盛大气势和辉煌成就,这是因诗人生活在物质富足的生活环境中,没有贫苦的忧虑,只有满眼的兴盛生活。而到了唐朝后期,社会动荡,经济的衰败,诗人所看所感是苍凉与悲哀,人民的流离失所,朝廷的昏庸腐败,也因此才造就了杜甫的悲怆与无奈。不同的地理和风俗文化也对艺术家的个性产生一定的影响。从整体上看,北方人性格豁达,南方人性格细腻。性格豁达的北方艺术家总是爱创作北方气派的艺术作品,南方艺术家则更倾向于细腻的描绘与刻画。所谓地北方山水派“荆(浩)关(仝)”和南方山水派“董(源)巨(然)”就是因其所在地理位置上来划分其所代表的艺术风格的。

社会塑造了艺术家的部分性格,而艺术家的性格于无意识中决定了其创作风格。艺术家要创作出好的作品,让观者接受的作品是决不可脱离当时的社会的。“孤立的,与生活不再发生关系的艺术品,不管它是如何迷人,总要成为一件无用的玩具,注定会失去它的人文价值。艺术家的社会性是不言而喻的,艺术家的任务是永恒的,但是艺术家自己却是前进在时代的音乐声中,所以他们也无法脱离社会,不可能背弃现实。与=艺术家所表现的世界当然与当时的社会有着莫大的关联。艺术来源于现实,高于现实,所以无论艺术家再怎么奔放不羁,全身心都投入艺术创作之中,用整个灵魂进行表现,艺术家所表现的世界仍然会具有其所在社会的印迹。一幅优秀的艺术作品必然来自于艺术家的深刻思考与苦苦的探寻,而其思考的必定是其在日常生活中所看到、所感觉的,或者是由当下的生活所激发而产生的更深层次的对人类对人生乃至对整个宇宙的思考。

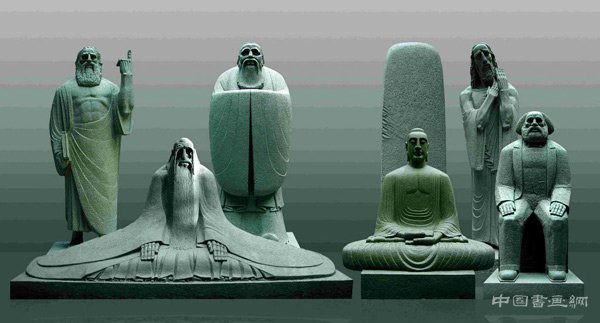

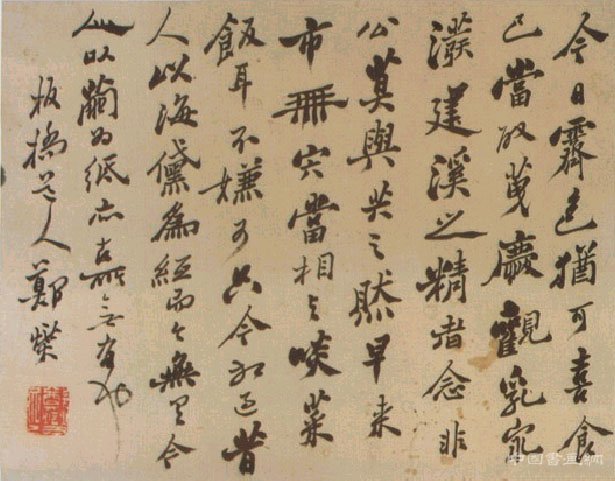

艺术家是精神产品的生产者,精神生产的最终成果——艺术品,是要进入我们生活的这个世界,要与社会中的某些群体进行交流,进而实现艺术作品的价值和艺术家的价值。这也就是艺术品与社会的关系。艺术品产生于特定的社会背景之下,最终经过艺术家的提炼和加工以特殊的表现形式又回归于社会。翻看艺术发展的历史画页我们总能从中找到其所在的社会的影子,感受到那时的精神文化气息和人们的生活面貌,艺术反映了社会,社会影响了艺术。社会在不停的向前发展,所以它也就能始终不断地为艺术家提供艺术创作的原材料,从而产生更多更新的艺术形式和艺术内容。艺术与社会的关系自从艺术诞生之日起就从来没有也不可能断裂过,倒是关于艺术与社会的关系的各种理论和话语争鸣,影响并决定着人们对艺术与社会的认识模式和角度。今天,在谈到艺术进入社会时,我们一定要提到艺术与市场的关系。艺术进入市场由来已久,并非是市场经济诞生时才有艺术进入市场的现象的。在中国明清时代,就有“扬州八怪”之一的郑板桥为自己的绘画作品“润格”之事,这是艺术品进入市场较为典型的例子,在此之前还有不太成熟的例子。

- 上一篇:重温“七发” 庆祝“七一”-江苏省淮阴地税局开设实境党课纪 2017/7/5

- 下一篇:“庆祝香港回归祖国20周年——全国中国画作品展”在中国美术馆 2017/7/3

中文

中文 English

English